Gibt es einen Ausweg?

Von Friedbert W. Böhm

Jenes Land war eines der fortschrittlichsten und wohlhabendsten gewesen. Fortschrittlich nicht nur im technischen Sinne, nein, auch was seine gesellschaftlichen Regeln anbetraf, hatte es eher als andere die Weichen für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gestellt. Seine Verfassung war vorbildlich und als andernorts noch Frauen, Andersgläubige, Andersfarbige und Arme vom politischen Geschäft ausgeschlossen waren, galt dort bereits das Allgemeine Wahlrecht.

Jenes Land war eines der fortschrittlichsten und wohlhabendsten gewesen. Fortschrittlich nicht nur im technischen Sinne, nein, auch was seine gesellschaftlichen Regeln anbetraf, hatte es eher als andere die Weichen für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gestellt. Seine Verfassung war vorbildlich und als andernorts noch Frauen, Andersgläubige, Andersfarbige und Arme vom politischen Geschäft ausgeschlossen waren, galt dort bereits das Allgemeine Wahlrecht.

Eine vollkommene Demokratie war damit allerdings nicht erreicht. Die einfachen Leute nämlich, von denen es sehr viele gab, ließen sich von der patriarchalischen Elite oft bei den Wahlen vertreten, so dass sie auf die Ergebnisse recht wenig Einfluss hatten. Wenn die Eliten auch im Allgemeinen recht vernünftig und wohlmeinend waren, etwa ein vorbildliches Erziehungssystem und ein recht ansehnliches Gesundheitswesen schufen, waren die einfachen Leute nicht ganz zufrieden. Sie mussten zwar weniger arbeiten als in vielen anderen Gegenden und lebten trotzdem besser als dort; es änderte sich aber wenig an den traditionell sehr hohen Unterschieden in Besitz und Einkommen.

Dagegen, wurde den Leuten gesagt, ließe sich etwas tun. Es ginge doch nicht an, dass Einige tausendmal mehr besaßen und verdienten als die Anderen. Die so sprachen, waren wortmächtige, aus anderen Ländern zugereiste Gebildete, aus Ländern übrigens, in denen wesentlich mehr gearbeitet und weniger verdient wurde als in diesem. Umverteilung täte not, sagten sie. Das gefiel den einfachen Leuten. Es entstanden neue, “linke” genannte, Parteien und Bewegungen mit begeisterten Anhängern und durchsetzungsfähigen Führern. Sie wetterten gegen den “ausbeuterischen Kapitalismus des Auslands”, gewannen immer mehr Einfluss in der Volksvertretung und stellten schließlich die Regierung.

Der traditionellen Elite gefiel dies natürlich nicht. Sie stänkerte, wo sie konnte, gegen die neuen Machthaber und angesichts der zu erwartenden Umverteilungsmaßnahmen wurde ihre Bereitschaft, etwas vom Wohlstand an die Gesellschaft abzugeben, zusehends geringer. Schließlich fühlte sie sich derart bedroht, dass sie die gewählte Regierung durch einen Militärputsch absetzte.

Aber schließlich merkten auch die Militärs, dass sie nicht gegen den Volkswillen regieren konnten. Einer aus ihren Reihen setzte sich an die Spitze der Umverteiler, errang die Macht und drangsalierte die Wohlhabenden nach Strich und Faden. Dieser Oberst, dann General und seine Nachfolger wurden gelegentlich wieder von einer demokratischen Regierung abgelöst, welche wiederum… So lösten sich Militär- und gewählte Regierungen einige Generationen hindurch gegenseitig ab.

Gleich blieb nur eine nachhaltige Tendenz zur Umverteilung. Sie war sozusagen zur Mode geworden. Natürlich gab es mit der Zeit immer weniger zum Umverteilen, weil immer größere Teile der Gesellschaft mit der Zuteilung der Umverteilungsscheibchen beschäftigt oder an deren Empfang gewöhnt wurden, so dass der Volksteil, der Wohlstand schaffte, immer kleiner wurde. Wir wollen diesen Teil “die Schaffer” nennen.

Die Schaffer hatten irgendwann nur noch sehr wenig mit der traditionellen Wohlstandselite zu tun, welche durch Umverteilung, Erbteilung und die dem ererbten Reichtum eigene Lässigkeit sich praktisch verflüssigt hatte. Es waren meist Selfmademen, Leute mit Witz, Einfallsreichtum, Initiative, Unternehmer halt. Patrioten wie ein guter Teil der traditionellen Elite waren die Schaffer allerdings nicht. Weshalb soll man auch als Privatmann Gemeinsinn zeigen, wenn die Bestrebungen des Staates prioritär und erklärterweise darauf gerichtet sind, Wohlhabende zu schröpfen und Arme zu beschenken? Da hat man genug damit zu tun, das selbst Erreichte zu schützen und für eine ungewisse Zukunft vorzusorgen!

Solche Überlegungen waren auch den Führern der Umverteilungsgesellschaft nicht fern. Sie sahen keinen Grund, sich selber nicht auch als Umverteilungsbegünstigte zu sehen. Schließlich waren sie es, die einen immerwährenden Kampf gegen die Ungerechtigkeit führten und sich in ihren Ämtern aufrieben für die Benachteiligten! Kurz, sie waren mit der Zeit genauso mit der Wahrung und Mehrung ihres Privatvermögens beschäftigt wie die wirklichen Schaffer.

Lesen Sie weiter / Seguir leyendo »

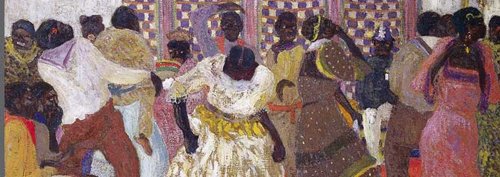

El domingo 10 de febrero a las 19.15 horas se realizará una recorrida de cierre de la muestra “Hacia una poética de la producción”, con la artista Ana Lía Werthein y el curador Rodrigo Alonso, en la Sala “C” del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, Buenos Aires).

El domingo 10 de febrero a las 19.15 horas se realizará una recorrida de cierre de la muestra “Hacia una poética de la producción”, con la artista Ana Lía Werthein y el curador Rodrigo Alonso, en la Sala “C” del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, Buenos Aires).