Mit Federico Klemm hat Argentiniens Kulturszene eine Persönlichkeit verloren

Von Susanne Franz

Buenos Aires ist ärmer geworden. Die schillerndste Persönlichkeit der Kunstszene ist am 27. November 2002 gestorben – Federico Klemm. Er war eine lebende Legende, ein Mythos, eine glitzernde Randfigur, exzentrisch und schrill, so dass viele ihn als Witzfigur abstempelten, wenn sie ihn nicht schon wegen seiner Homosexualität verachteten. Das Bild von sich selbst, das er nach außen projizierte, hatte mit dem wirklichen Federico Klemm nicht viel zu tun, wohl diente es dazu, seine Verletzlichkeit zu überdecken. Der Tod hat ihn besiegt, aber zu seinen Lebzeiten war er ein Kämpfer in eigener Sache und hat die Gerüchte und Bösartigkeiten, die oft über ihn verbreitet wurden, eher noch genährt. Ein gefährliches Spiel, das die öffentliche Person Klemm, der sicher auch aus Eitelkeit das Licht der Kameras suchte, und die private Person Klemm miteinander spielten.

Die (Klatsch)Presse, deren liebstes Kind er einst gewesen ist, hat verhalten auf Federico Klemms Tod reagiert. Vielleicht ist klar geworden, dass man wenig von ihm wusste hinter der auffällig gekleideten, kunstvoll frisierten, geschminkten Oberfläche, die er zu gerne bot. Federico Klemm wurde 60 Jahre alt. Er hat alles daran gesetzt, jünger zu wirken. Seine Schönheit, die langsam verging, verewigte er in Porträts, Selbstbildnissen und Skulpturen. Junge und schöne Körper, hauptsächlich von Männern, dienten als Modelle für seine mystisch-theatralischen Gemälde. Man könnte meinen, dass Frauen für ihn in die Kategorien Göttinnen oder Heilige (u.a. in den Porträts seiner Mutter) oder Huren (wie die Verräterin Dalila in seinem letzten Zyklus, „Samson und Dalila”) fielen, jedoch wenn man ihn kannte, wusste man, dass er einen zwanglosen, sehr freundschaftlichen Umgang mit Frauen hatte und sie sehr schätzte.

Was Federico Klemm am meisten auszeichnete, waren seine Liebe zur Kunst, sein sensibles Gespür und sein universelles Wissen. Einen Teil des Vermögens, das er von seinem Vater geerbt hatte, investierte er in eine Sammlung zeitgenössischer Kunst, zu der Werke von Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Jeff Koons, Robert Rauschenberg und Sol LeWitt ebenso zählten wie Werke von de Chirico, Picasso oder Dalí, Magritte und Chagall, Max Ernst und Joseph Beuys. Auch Argentinier waren natürlich in Klemms Sammlung vertreten, darunter Xul Solar, Libero Badii, Roberto Aizenberg, Raquel Forner, Ernesto Deira, Lucio Fontana, Edgardo Giménez, Guillermo Kuitca, Raúl Lozza, Rómulo Macció und Enio Iommi.

Durch die von ihm gegründete Stiftung „Fundación Federico Jorge Klemm”, die er als Präsident leitete, förderte Klemm junge Talente. Er stellte unbekannte Künstler zusammen mit renommierten Meistern aus und eröffnete später einen zusätzlichen Raum, „Espacio Cinco”, der allein neuen Tendenzen gewidmet war und den er dem Kurator López Anaya anvertraute, der in Buenos Aires zu den einflussreichsten Streitern für die moderne Kunst zählt.

Sein Fernsehprogramm „El Banquete Telemático”, mit dem er Kunst einem Massenpublikum vermitteln wollte, nahm in den letzten Jahren viel seiner Energie in Anspruch. Er investierte weniger Zeit in sein eigenes künstlerisches Schaffen, leider, stellte aber dennoch ungefähr im Jahresrhythmus neue Arbeiten vor. Die letzte Ausstellung im April 2002 im Centro Cultural Recoleta war dem biblischen Mythos „Samson und Dalila” gewidmet, mit dem Klemm sich auseinandersetzte. Ein Teil dieser Arbeiten ist in seiner „Fundación” zu sehen, für deren Weiterbestehen er vor seinem Tod noch gesorgt hat: Er hinterließ der Akademie der Schönen Künste (Asociación Nacional de Bellas Artes, ANBA) genügend Geld, um die Verwaltung der Stiftung übernehmen zu können.

Klemm, der einen deutschen Pass hatte und fließend Deutsch sprach – obwohl dieses nach dem Tod seiner geliebten Mutter Rosa im Jahr 2000 etwas eingerostet war -, fühlte sich Zeit seines Lebens den europäischen Traditionen und Gedankengut verbunden. Als Sechsjähriger kam er nach Argentinien und war so mit dem hiesigen Kulturleben verwachsen, dass ihn niemand als Deutschen ansah. „Es ist mir immer peinlich, wenn sie mich hier fragen, was ich eigentlich gewählt habe”, gestand er einmal bei einem Gespräch bei einer Ausstellungseröffnung in der „Fundación” – zu dem er sich wie immer an einen Tisch setzen musste, denn „im Stehen kann ich kein Deutsch reden!” -, „ich lenke dann immer ganz schnell ab.”

Warum in diesen letzten Tagen der Tod Federico Klemms so wenig Schlagzeilen gemacht hat, ist eigentlich kaum nachvollziehbar. Vielleicht müssen sich die argentinischen Medien erst von dem Schock erholen, eine Einordnung des Phänomens Klemm beginnen und dann Abschied von ihm nehmen.

Erschienen im “Argentinischen Tageblatt” vom 07.12.2002,

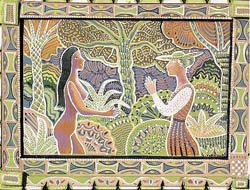

Hace mucho tiempo que Nicolás Rubió está enamorado del arte de los “fileteros”, que antaño adornaba los colectivos o camiones en la ciudad de Buenos Aires. Hoy existen cada vez menos testimonios de este “arte popular”. Rubió publicó un libro sobre el Fileteado junto a su mujer Esther Barugel (en la editorial del Fondo Nacional de las Artes), e incluso fue aprendiz de los Maestros Fileteros. Desde entonces crea obras de lo más coloridas, originales y creativas con esmalte sobre madera. La madera juega un rol importante para el artista, que no usa cualquier madera sino “sólo madera encontrada”. Haciendo un guiño, Rubió agrega: “porque tiene vida propia, una historia”.

Hace mucho tiempo que Nicolás Rubió está enamorado del arte de los “fileteros”, que antaño adornaba los colectivos o camiones en la ciudad de Buenos Aires. Hoy existen cada vez menos testimonios de este “arte popular”. Rubió publicó un libro sobre el Fileteado junto a su mujer Esther Barugel (en la editorial del Fondo Nacional de las Artes), e incluso fue aprendiz de los Maestros Fileteros. Desde entonces crea obras de lo más coloridas, originales y creativas con esmalte sobre madera. La madera juega un rol importante para el artista, que no usa cualquier madera sino “sólo madera encontrada”. Haciendo un guiño, Rubió agrega: “porque tiene vida propia, una historia”.

Der Name der Ausstellung „Son todos boletos” („Das sind alles Fahrscheine”) hat im Slang der argentinischen Hauptstadt die Bedeutung „Das sind alles Lügen”. Dementsprechend ist man auf eine Art Sozialkritik gefasst und erlebt eine Überraschung, wenn man die Exposition besucht: Es sind nämlich tatsächlich alles Fahrscheine. Hunderte der kleinen Zugfahrkarten aus Pappe (die es heute nicht mehr gibt) hat Jorge Meijide bemalt, mit Bleistift, Buntstiften, Kohle, mit allem scheinbar, was er gerade zur Hand hatte.

Der Name der Ausstellung „Son todos boletos” („Das sind alles Fahrscheine”) hat im Slang der argentinischen Hauptstadt die Bedeutung „Das sind alles Lügen”. Dementsprechend ist man auf eine Art Sozialkritik gefasst und erlebt eine Überraschung, wenn man die Exposition besucht: Es sind nämlich tatsächlich alles Fahrscheine. Hunderte der kleinen Zugfahrkarten aus Pappe (die es heute nicht mehr gibt) hat Jorge Meijide bemalt, mit Bleistift, Buntstiften, Kohle, mit allem scheinbar, was er gerade zur Hand hatte. Ein Universum befindet sich in dem Kasten, der aus Holzleisten zusammengezimmert scheint. Die Wände, transparent wie in einem Aquarium, sind an manchen Stellen durchlässig, Figuren und Dinge treten in osmotischen Kontakt mit der Außenwelt. Tücher fallen aus der Kiste zu Boden, Menschen klettern, winden sich an den Eckpfeilern entlang. Wollen sie hinein, hinaus?

Ein Universum befindet sich in dem Kasten, der aus Holzleisten zusammengezimmert scheint. Die Wände, transparent wie in einem Aquarium, sind an manchen Stellen durchlässig, Figuren und Dinge treten in osmotischen Kontakt mit der Außenwelt. Tücher fallen aus der Kiste zu Boden, Menschen klettern, winden sich an den Eckpfeilern entlang. Wollen sie hinein, hinaus? Dr. Lóránd Hegyi, gebürtiger Ungar, ist der Direktor des Museums Ludwig in Wien. Er hat den österreichischen Beitrag zur Ersten Internationalen Biennale von Buenos Aires zusammengestellt – Werke von Franz West, Lois Weinberger und Hermann Nitsch – und hat im Rahmen der Kritikertage, die zu Beginn der Biennale Anfang Dezember stattfanden, den hochinteressanten Vortrag „Art in the Former Peripheries” (Kunst in den ehemaligen Peripherien, womit hauptsächlich die damaligen Ostblockstaaten gemeint sind) gehalten. Im Anschluss unterhielt er sich mit dem Argentinischen Tageblatt.

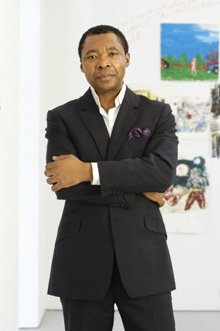

Dr. Lóránd Hegyi, gebürtiger Ungar, ist der Direktor des Museums Ludwig in Wien. Er hat den österreichischen Beitrag zur Ersten Internationalen Biennale von Buenos Aires zusammengestellt – Werke von Franz West, Lois Weinberger und Hermann Nitsch – und hat im Rahmen der Kritikertage, die zu Beginn der Biennale Anfang Dezember stattfanden, den hochinteressanten Vortrag „Art in the Former Peripheries” (Kunst in den ehemaligen Peripherien, womit hauptsächlich die damaligen Ostblockstaaten gemeint sind) gehalten. Im Anschluss unterhielt er sich mit dem Argentinischen Tageblatt. Mit der großzügigen Hilfe der deutschen Botschaft kam vergangene Woche der Leiter der vor kurzem zu Ende gegangenen dokumenta 11, der in den USA ansässige Nigerianer Okwui Enwezor, nach Buenos Aires, um an einem Seminar teilzunehmen und mit Argentinien und seiner Kunstszene erste Kontakte anzuknüpfen.

Mit der großzügigen Hilfe der deutschen Botschaft kam vergangene Woche der Leiter der vor kurzem zu Ende gegangenen dokumenta 11, der in den USA ansässige Nigerianer Okwui Enwezor, nach Buenos Aires, um an einem Seminar teilzunehmen und mit Argentinien und seiner Kunstszene erste Kontakte anzuknüpfen.