Click aquí para leer versión en castellano.

“Mondo Pano”: Zeichnungen von Omar Panosetti

Von Susanne Franz

In der Nacht wird die Stadt lebendig. Das sieht man nicht, wenn man durch die dunklen Straßen nach Hause geht. Das sieht man nur von oben. Die Umrisse der Häuser nehmen Gestalt an, sie verwandeln sich in Pistolen oder Einbrecher, die sich in den Schatten davonschleichen. Sie führen ein Eigenleben. Adam und Eva wurden aus dem Paradies verstoßen und haben den Auftrag “Seid fruchtbar und mehret Euch” etwas zu ernst genommen. Ihre Nachkommen haben Monstren geschaffen, und diese Monstren pflanzen sich nun scheinbar allein und ohne menschliche Hilfe fort: Asphaltwüsten, riesige Wohnsilos, Müllberge, Lärm, Ghettos der Gewalt wie “Fuerte Apache”, das verruchte Armen-Viertel von Buenos Aires, in das sich nicht mal ein Mannschaftswagen der Polizei wagt.

In der Nacht wird die Stadt lebendig. Das sieht man nicht, wenn man durch die dunklen Straßen nach Hause geht. Das sieht man nur von oben. Die Umrisse der Häuser nehmen Gestalt an, sie verwandeln sich in Pistolen oder Einbrecher, die sich in den Schatten davonschleichen. Sie führen ein Eigenleben. Adam und Eva wurden aus dem Paradies verstoßen und haben den Auftrag “Seid fruchtbar und mehret Euch” etwas zu ernst genommen. Ihre Nachkommen haben Monstren geschaffen, und diese Monstren pflanzen sich nun scheinbar allein und ohne menschliche Hilfe fort: Asphaltwüsten, riesige Wohnsilos, Müllberge, Lärm, Ghettos der Gewalt wie “Fuerte Apache”, das verruchte Armen-Viertel von Buenos Aires, in das sich nicht mal ein Mannschaftswagen der Polizei wagt.

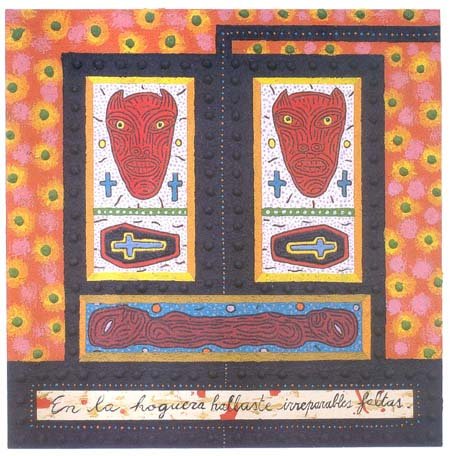

Horrorvisionen von Metropolis? Ja und nein. Denn dass man das Monstrum lieben kann, beweisen die Zeichnungen Omar Panosettis ebenso, wie sie ironisch die Missstände aufs Korn nehmen. Dabei kommt die Sozialkritik mit einem Augenzwinkern daher – Humor dient bei Panosetti als Heilmittel für die Seele. Und die Liebe: die romantische, die freundschaftliche, die zu den kleinen Dingen des Lebens. So gibt es inmitten der düsteren Visionen Bilder von der Familie, die früh aufbricht, um einen Ausflug aufs Land zu machen. Vom Fußballspiel auf einem Feld am Stadtrand, das unterbrochen wird, um einer Prozession der Jungfrau zuzuschauen. Unterwegs ein umgestürzter Kuh-Transporter. Ein Pärchen, das eng umschlungen auf einer Kaimauer sitzt. Der Hund, der sehnsüchtig hinten aus dem Autofenster herausguckt.

Panosettis Welt, dieser “Mondo Pano”, ist eine bizarre Mischung aus wahnwitzigen apokalyptischen Visionen und liebevollen alltäglichen Situationen. Keine Kombination für den, der nicht schwindelfrei ist! Schräge Perspektiven, verschachtelte Kompositionsebenen, hunderte von gestrichelten, sich windenden Linien, die nur scheinbar Richtungen angeben, die Vielzahl an surrealistischen Details, die Schatten, Grauzonen und grellen weißen Flächen verbinden sich zu Bildern von großer poetischer Dichte. Wer es wagt, sich auf den Drahtseilakt einzulassen, lernt eine bemerkenswert individualistische Sicht der Welt kennen: Ein leidenschaftliches Bekenntnis zum Leben mitten im Chaos; ein heiteres Wissen, dass die “virtuelle” Welt nie an die reale Welt in all ihrer Schizophrenie heranreichen kann.

(Vorwort zu dem im Verlag “Colección Orbital” erschienenen Büchlein “Mondo Pano-Omar Panosetti”.)

In der Nacht wird die Stadt lebendig. Das sieht man nicht, wenn man durch die dunklen Straßen nach Hause geht. Das sieht man nur von oben. Die Umrisse der Häuser nehmen Gestalt an, sie verwandeln sich in Pistolen oder Einbrecher, die sich in den Schatten davonschleichen. Sie führen ein Eigenleben. Adam und Eva wurden aus dem Paradies verstoßen und haben den Auftrag “Seid fruchtbar und mehret Euch” etwas zu ernst genommen. Ihre Nachkommen haben Monstren geschaffen, und diese Monstren pflanzen sich nun scheinbar allein und ohne menschliche Hilfe fort: Asphaltwüsten, riesige Wohnsilos, Müllberge, Lärm, Ghettos der Gewalt wie “Fuerte Apache”, das verruchte Armen-Viertel von Buenos Aires, in das sich nicht mal ein Mannschaftswagen der Polizei wagt.

In der Nacht wird die Stadt lebendig. Das sieht man nicht, wenn man durch die dunklen Straßen nach Hause geht. Das sieht man nur von oben. Die Umrisse der Häuser nehmen Gestalt an, sie verwandeln sich in Pistolen oder Einbrecher, die sich in den Schatten davonschleichen. Sie führen ein Eigenleben. Adam und Eva wurden aus dem Paradies verstoßen und haben den Auftrag “Seid fruchtbar und mehret Euch” etwas zu ernst genommen. Ihre Nachkommen haben Monstren geschaffen, und diese Monstren pflanzen sich nun scheinbar allein und ohne menschliche Hilfe fort: Asphaltwüsten, riesige Wohnsilos, Müllberge, Lärm, Ghettos der Gewalt wie “Fuerte Apache”, das verruchte Armen-Viertel von Buenos Aires, in das sich nicht mal ein Mannschaftswagen der Polizei wagt.