Reichtum und Staat

Reichtum steht zusehends am öffentlichen Pranger

Von Friedbert W. Böhm

Statement des Wirtschaftsministers eines als Demokratie verkleideten, südamerikanischen autoritären Regimes: Die Wirtschaft ist wie ein Luftballon. Sie steigt immer nach oben. Die Regierung muss nur aufpassen, die Strippe nicht aus der Hand zu geben.

Statement des Wirtschaftsministers eines als Demokratie verkleideten, südamerikanischen autoritären Regimes: Die Wirtschaft ist wie ein Luftballon. Sie steigt immer nach oben. Die Regierung muss nur aufpassen, die Strippe nicht aus der Hand zu geben.

Dieser Minister marxistischen Ursprungs steht der wirtschaftlichen Wirklichkeit natürlich ferner als der Polarstern. Er agiert zudem in einem durch Jahrzehnte des Populismus geprägten, katholischen Umfeld mit feudalistischen Reminiszenzen und sozialistischen Utopien. Aber auch in Gesellschaften mit langer marktwirtschaftlicher Tradition steht der Reichtum zusehends am öffentlichen Pranger, seit die überbordenden globalen Geldmengen vorwiegend Konzerne und Topmanager begünstigen. In Deutschland etwa streiten sich Politiker und Medien über wenig mehr als über eine höhere Besteuerung des Reichtums.

Dabei wird häufig ersichtlich, dass der Begriff Reichtum recht verschieden definiert wird und sowohl über seine moralische Berechtigung wie über seine gesellschaftlichen Auswirkungen überaus divergierende Ansichten bestehen. Ein Versuch zur Vereinheitlichung:

Die einschlägigen Statistiken sind kompliziert, unübersichtlich und von Land zu Land nur äußerst schwer vergleichbar. In Äthiopien würde ein schwedischer unterer Mittelständler als reich gelten, in Abu Dhabi kommen sich manche Millionäre arm vor. Reichtum ist relativ. Vermögen und Einkommen sind ziemlich verschiedene Dinge. In Argentinien existiert das Sprichwort vom reichen Estanciero, der nicht genug Geld hat, um das Taxi zu bezahlen. Es gibt, im Kontrast zum Estanciero, Einkommensmillionäre (im Show-Buissness, im Sport, Spekulanten), die es nie zu einem angemessenen Vermögen gebracht haben. Im Allgemeinen kann jedoch schon davon ausgegangen werden, dass große Vermögen und große Einkommen sich gegenseitig befördern.

Das Zustandekommen von Reichtum moralisch beurteilen zu wollen, gleicht dem Versuch, das Geschlecht der Engel zu ermitteln. Natürlich gibt es Extremfälle. Räuber und Korrupte sind zu verurteilen. Wer seine eigene Erfindung in jahrelanger Arbeit zu einem Weltprodukt entwickelte, verdient uneingeschränktes Lob. Aber die glücklichen Erben? Die Lottogewinner? Die erfolgreichen Sportler, Sänger, Künstler, Anwälte, die für einen Sieg, einen Auftritt, ein Werk, einen gewonnenen Prozess sechsstellige Summen kassieren? Die Topmanager, deren Meriten womöglich darin bestehen, in Davos, auf dem Poloplatz, im Jockeyklub, auf der Hannover Messe oder in Bayreuth ein Milliardengeschäft angebandelt zu haben? Es ist müßig, deren Leistung und deren Privilegien in Bezug zu setzen zu denen eines fähigen Technikers, Kaufmanns oder Beamten. Glück und Pech, Verwandt- und Freundschaften spielen halt auch in unseren hoch zivilisierten und reglementierten Gesellschaften ihre traditionelle Rolle und können durch die besten Gesetze nur eingedämmt, nicht ausgemerzt werden.

So ist es wohl erheblich zielführender, den Status des Reichtums nach dem Maß zu definieren, in welchem er der Allgemeinheit zugute kommt. In aller Regel besteht Wohlstand nur zum geringsten Teil aus Geldvermögen. Seinen Kern pflegen Firmenbeteiligungen, Grundstücke, Marken- und andere Rechte zu bilden. Das sind Aktiva, die initiativ und behutsam verwaltet werden wollen. Alle Erfahrung zeigt, dass private Besitzer dies erfolgreicher bewerkstelligen können als Staatsbeamte. Sie verdienen Geld damit, fördern aber auch das Gemeinwohl, indem sie Arbeitsplätze schaffen, Steuern zahlen, häufig Wohltätigkeit betreiben. Der Staat tut gut daran, ihnen unternehmerische Freiheit zu gewähren, jedoch darauf zu achten, dass die Steuern angemessen sind zu den Vorteilen, die er dem Unternehmer gewährt wie Rechtssicherheit, gut ausgebildete Arbeitnehmer mit ausreichender Gesundheits- und Altersversorgung, sozialen Frieden also, eine intakte Infrastruktur, Geldstabilität sowie die Verfolgung ausreichend günstiger auch internationaler Rahmenbedingungen. Außerdem hat der Staat darauf zu achten, dass Monopole und andere sittenwidrige Strategien unterbunden werden.

Aber auch Geldvermögen können der Gemeinschaft dienen, wenn sie vernünftig angelegt sind. Bankguthaben verwandeln sich schließlich im Finanzsystem in Kredite. Wenn diese vernünftigen Zwecken dienen, etwa der Erhöhung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit, der besseren Energieversorgung oder der Wohnraumbeschaffung, kann der Profit für die Gesellschaft größer sein als der Zinsertrag für den Anleger. Es liegt auf der Hand, dass bei der Zweckbestimmung der Kredite die Verantwortung bei den Banken liegt (deren Vernunft seit einiger Zeit in Zweifel geraten ist). Natürlich kann ein einigermaßen erfahrener Geldinhaber den Zweck seiner Anlagen (in gewissen Grenzen) auch selbst bestimmen, indem er Aktien oder Investmentzertifikate kauft. Wenn er vernünftig sein will, sollte er dabei allerdings nicht unbedingt Waffenexporteure finanzieren oder die Errichtung von noch mehr Wolkenkratzern in Ölscheichtümern.

Was die Reichen mit ihren Einkünften nach Steuern machen, hat den verfassungsgemäß handelnden Staat nicht zu interessieren.

Mitnichten ist dies jedoch gesellschaftlich irrelevant. Hier kommen Vernunft und Anstand der Betreffenden ins Spiel. Niemand wird es einem Erfolgreichen verwehren wollen, in einem sehr schönen Haus mit großem Garten zu wohnen, Oberklassenautos zu fahren oder sich darin fahren zu lassen und, statt zu kegeln oder Briefmarken zu sammeln, Golf zu spielen oder mit einer Yacht auf dem Mittelmeer zu segeln. Wer jedoch die Priorität darauf setzt, im internationalen Jet Set zu reüssieren, wer nicht ein Feriendomizil oder eine Yacht besitzt, sondern solche im Tessin, in Katar, in London oder New York oder in der Ostsee, im Mittelmeer und in der Karibik, neben Jagdrevieren im Sachsenwald, in Rumänien und Patagonien, wer die teuersten Spezialisten bezahlt, um die letzte Steuersparlücke der Welt zu entdecken oder, um einer geringen Rentabilitätsverbesserung willen, langjährige Mitarbeiter auf die Straße setzt, der schafft gesellschaftlichen Sprengstoff. Er fördert mit seinem Geld nicht nur unverhältnismäßig teure, gesellschaftlich unnütze, Investitionen im Luxussektor, er löst auch Neid aus, bei Kollegen Gier, es ihm gleichzutun, und in manchen politischen Kreisen eine nicht unberechtigte Hoffnung, die Marktwirtschaft zu knebeln oder ganz abzuschaffen.

Und dagegen kann sich der Rechtsstaat nicht wehren.

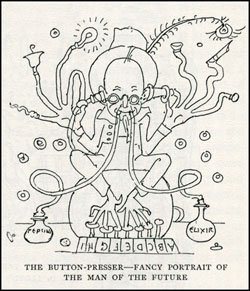

Foto:

Das Zustandekommen von Reichtum moralisch beurteilen zu wollen, gleicht dem Versuch, das Geschlecht der Engel zu ermitteln.