Ein deutscher Künstler bei “arteBA” (2001)

Franz Leinfelder nimmt auf Einladung der Galerie Lagard an der bedeutenden argentinischen Galerienmesse teil

Von Susanne Franz

|

|

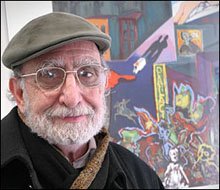

Sein Vater war Kunstmaler und Landwirt, und Franz Leinfelder wollte als Junge gerne das eine oder das andere werden. Aber die Eltern waren nicht einverstanden, und als er aufwuchs, habe man sich den Wünschen der Eltern noch gefügt. „Die 68er kamen erst später!”, erzählt der 1941 geborene Künstler mit einem Augenzwinkern. Die Mutter schlug Landvermesser vor, dann sei er immer im Freien und könne auch noch zeichnen, und diese Laufbahn wählte Leinfelder, der heute weiter als freiberuflicher Vermessungsingenieur tätig ist. „Es ist auch in Deutschland von Vorteil, neben dem Künstlerberuf noch eine andere Tätigkeit zu haben.”.

„Freiberuflich”, das sei für ihn überhaupt das Zauberwort, sagt der Rheinländer aus Haan, er genieße es, sich seine Zeit frei einteilen zu können, auch einmal Mitarbeiter zu einem Projekt zu schicken und sich ein paar Tage im Atelier zu nehmen, um wie jetzt, vor seiner Reise nach Argentinien, ganz neue Werke für „arteBA” vorzubereiten.

Lesen Sie weiter / Seguir leyendo »

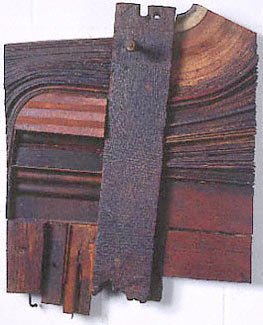

Die Graphikerin Graciela Zar nennt ihre anthologische Ausstellung, die sie auf Einladung des Fondo National de las Artes im Saal 6 des Centro Cultural Recoleta zeigt, „El poder de la nostalgia” – etwa „Die Macht der Nostalgie” oder auch „des Heimwehs” (Begriff, den es im Spanischen nicht gibt). Vielleicht könnte man am besten „des traurigen Sich-Zurück-Erinnerns” übersetzen, denn Zar transportiert in ihren Mischtechniken das Gefühl des Aufbewahren-Wollens, thematisiert den Kampf um die Identität, der gegen vergehende Jahre, Verlust der Erinnerung, Verlust von Heimat, Freunden, mit denen man Zeit-Alter teilte, und allgemein gegen die Verflachung im Alltag geführt wird.

Die Graphikerin Graciela Zar nennt ihre anthologische Ausstellung, die sie auf Einladung des Fondo National de las Artes im Saal 6 des Centro Cultural Recoleta zeigt, „El poder de la nostalgia” – etwa „Die Macht der Nostalgie” oder auch „des Heimwehs” (Begriff, den es im Spanischen nicht gibt). Vielleicht könnte man am besten „des traurigen Sich-Zurück-Erinnerns” übersetzen, denn Zar transportiert in ihren Mischtechniken das Gefühl des Aufbewahren-Wollens, thematisiert den Kampf um die Identität, der gegen vergehende Jahre, Verlust der Erinnerung, Verlust von Heimat, Freunden, mit denen man Zeit-Alter teilte, und allgemein gegen die Verflachung im Alltag geführt wird. Mit Lebendigkeit und Bewegung assoziiert man sogleich die Bilder Edda Valeska Schmitts. Und mit Leuchtkraft – und Charakter. Die Werke explodieren aus den Rahmen heraus, ungestüme Landschaften, an die Realität nur angelehnt. Landschaften der Erinnerung sind es, deren vielschichtiges Innenleben mit dem Betrachter auf geheimnisvolle Weise kommuniziert.

Mit Lebendigkeit und Bewegung assoziiert man sogleich die Bilder Edda Valeska Schmitts. Und mit Leuchtkraft – und Charakter. Die Werke explodieren aus den Rahmen heraus, ungestüme Landschaften, an die Realität nur angelehnt. Landschaften der Erinnerung sind es, deren vielschichtiges Innenleben mit dem Betrachter auf geheimnisvolle Weise kommuniziert. Das Nationalmuseum bietet in den Ferienmonaten immer eine hervorragende Alternative für den kulturhungrigen Daheimgebliebenen. Es herrschen zwar unter den Angestellten etwas „ferienmäßigere” Sitten, aber die Qualität der ausgewählten Exponate lässt nichts zu wünschen übrig. Im großen „Pabellón” des Museums kann man so momentan eine hervorragende Exposition des aus Valencia/Spanien stammenden Bildhauers Miquel Navarro bewundern. Seine Installationen wirken wie Städte auf einem fremden Planeten, den man wie in einem Traum unvermittelt betritt, ohne vorher eine besondere Besuchserlaubnis eingeholt zu haben.

Das Nationalmuseum bietet in den Ferienmonaten immer eine hervorragende Alternative für den kulturhungrigen Daheimgebliebenen. Es herrschen zwar unter den Angestellten etwas „ferienmäßigere” Sitten, aber die Qualität der ausgewählten Exponate lässt nichts zu wünschen übrig. Im großen „Pabellón” des Museums kann man so momentan eine hervorragende Exposition des aus Valencia/Spanien stammenden Bildhauers Miquel Navarro bewundern. Seine Installationen wirken wie Städte auf einem fremden Planeten, den man wie in einem Traum unvermittelt betritt, ohne vorher eine besondere Besuchserlaubnis eingeholt zu haben.

Schon bei der Eröffnung Anfang November schrieben Kinder eifrig in Marga Steinwassers Gästebuch, und auch im weiteren Verlauf der Ausstellung kamen laufend Reaktionen von Schülern der Pestalozzi-Schule: “Beängstigend” fanden einige die Bilder und Skulpturen, viele entdeckten die Sozialkritik, die in den Werken steckt, “exzentrisch” nannten andere die Künstlerin, und zu den Puppen wurde lapidar bemerkt: “Die hätte ich auch machen können.” (Ein großes Kompliment für jeden Künstler!)

Schon bei der Eröffnung Anfang November schrieben Kinder eifrig in Marga Steinwassers Gästebuch, und auch im weiteren Verlauf der Ausstellung kamen laufend Reaktionen von Schülern der Pestalozzi-Schule: “Beängstigend” fanden einige die Bilder und Skulpturen, viele entdeckten die Sozialkritik, die in den Werken steckt, “exzentrisch” nannten andere die Künstlerin, und zu den Puppen wurde lapidar bemerkt: “Die hätte ich auch machen können.” (Ein großes Kompliment für jeden Künstler!)

Für ihre Ausstellung “Cartas y una mesa vacía” im “Museo de la Shoá” wollte Marga Steinwasser mit den minimalistischsten Elementen arbeiten. Ein wenig als Kontrast zu dem Museum der “Fundación Memoria del Holocausto”, in dessen 1. Stockwerk sie mit zwei anderen Künstlerinnen, Graciela Schifrin Lorenzano und Claudia Contreras, ausstellt. Der Besucher betritt zunächst das Museum, dessen Ausstellungsbereich sehr klein und deshalb auch gut überschaubar ist. Die hervorragend konzipierte Präsentation des Museums trägt zusätzlich zur Dokumentation an sich mit dazu bei, dass man schließlich schweren Herzens und wie immer mit dem Entsetzen über das, was geschehen ist, nach oben geht, und eigentlich überlegt, was noch hinzugefügt werden kann.

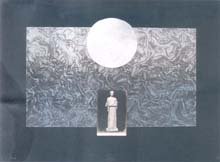

Für ihre Ausstellung “Cartas y una mesa vacía” im “Museo de la Shoá” wollte Marga Steinwasser mit den minimalistischsten Elementen arbeiten. Ein wenig als Kontrast zu dem Museum der “Fundación Memoria del Holocausto”, in dessen 1. Stockwerk sie mit zwei anderen Künstlerinnen, Graciela Schifrin Lorenzano und Claudia Contreras, ausstellt. Der Besucher betritt zunächst das Museum, dessen Ausstellungsbereich sehr klein und deshalb auch gut überschaubar ist. Die hervorragend konzipierte Präsentation des Museums trägt zusätzlich zur Dokumentation an sich mit dazu bei, dass man schließlich schweren Herzens und wie immer mit dem Entsetzen über das, was geschehen ist, nach oben geht, und eigentlich überlegt, was noch hinzugefügt werden kann. Voller Geheimnisse und Widersprüche steckt das auf den ersten Blick ruhig und ereignislos erscheinende Werk des Cordobeser Künstlers Pablo Canedo, dessen Schaffen wir schon seit einigen Jahren mit Interesse verfolgen. Da herrschen fast immer Nacht und Dunkelheit, doch dann nimmt eine Lichtquelle eine Schlüsselposition im Bild ein, sei es eine Gaslampe, die Scheinwerfer eines Motorrades oder Zuges, Laternen im Park. Da wird eine fast unerträgliche Stille heraufbeschworen, und doch fährt ein Auto durch die Landschaft, eine Lokomotive rattert über gespenstisch beleuchtete Gleise.

Voller Geheimnisse und Widersprüche steckt das auf den ersten Blick ruhig und ereignislos erscheinende Werk des Cordobeser Künstlers Pablo Canedo, dessen Schaffen wir schon seit einigen Jahren mit Interesse verfolgen. Da herrschen fast immer Nacht und Dunkelheit, doch dann nimmt eine Lichtquelle eine Schlüsselposition im Bild ein, sei es eine Gaslampe, die Scheinwerfer eines Motorrades oder Zuges, Laternen im Park. Da wird eine fast unerträgliche Stille heraufbeschworen, und doch fährt ein Auto durch die Landschaft, eine Lokomotive rattert über gespenstisch beleuchtete Gleise.