Verfremdete Realität (2003)

Fotos von Norberto J. Puzzolo im MNBA

Von Susanne Franz

Homenaje a Tapies.

Zwei Fotografien von Norberto Julio Puzzolo (geboren 1948 in Rosario), die auf der II. Internationalen Biennale von Buenos Aires 2002 ausgestellt waren, haben neugierig auf mehr gemacht – und nun wurde im “Pabellón” des Museo Nacional de Bellas Artes eine Einzelausstellung des Künstlers eröffnet. Puzzolos Werk ist hier in zwei unterschiedliche Bereiche aufgeteilt: Auf der einen Seite werden vielschichtige Schwarz-Weiß-Arbeiten präsentiert, auf der anderen surrealistische Farbfotografien.

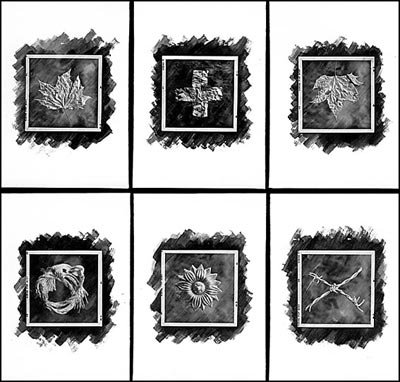

Die Schwarz-Weiß-Fotos zeigen emblematisches “Inventar”: Gesichter, Hände, Pflanzen, Stacheldraht oder Stricke, auf verschwommenem Hintergrund angeordnet; die Arbeitstechnik des Künstlers bleibt sichtbar. Puzzolo verfremdet die Realität, er zeigt und benennt ohne Wertung, “was da ist”, und überlässt es dem Betrachter, den poetischen und ethischen Kontext herzustellen.

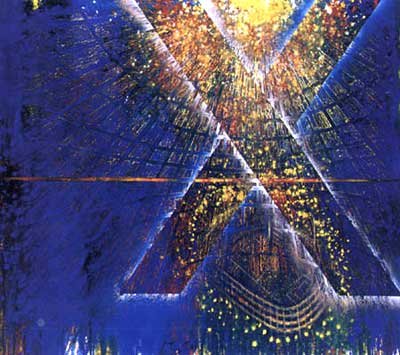

Die Farbfotos zeigen als Hintergrund einen Sonnenuntergang, überdimensionale Steine fallen von oben hinunter, Felsbrocken hängen an Stricken vom Himmel herab, oder es werden “Kreise” aus Stein, Stacheldraht, etc. vor den Himmel projiziert, so dass ein futuristischer Gesamteindruck entsteht, der paradoxerweise aber auch präkolumbische Charakteristiken aufweist.

Der Artikel erschien am 25.01.2003 im “Argentinischen Tageblatt”.

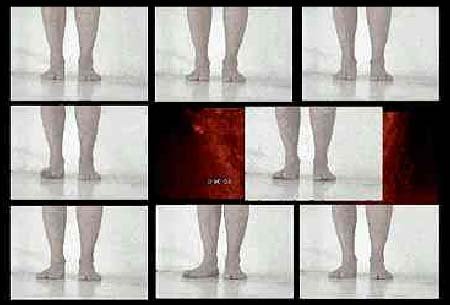

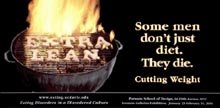

Essen bedeutet Überleben, kann Gesundheit bis ins Alter gewährleisten, Wohlbefinden, Ausgeglichenheit und Lustgefühl vermitteln. Wer aufhört zu essen, zerstört sich selbst. Hungerstreiks als politisches Druckmittel kommen immer wieder vor, aber viel häufiger sind Lebensstreiks junger Menschen, die kein “normales” Bild mehr von ihrem eigenen Körper haben. Dürr und ausgemergelt, stehen sie vor dem Spiegel und finden sich dick und hässlich. Sie verabscheuen sich und verneinen die natürlichen Funktionen ihres Körpers.

Essen bedeutet Überleben, kann Gesundheit bis ins Alter gewährleisten, Wohlbefinden, Ausgeglichenheit und Lustgefühl vermitteln. Wer aufhört zu essen, zerstört sich selbst. Hungerstreiks als politisches Druckmittel kommen immer wieder vor, aber viel häufiger sind Lebensstreiks junger Menschen, die kein “normales” Bild mehr von ihrem eigenen Körper haben. Dürr und ausgemergelt, stehen sie vor dem Spiegel und finden sich dick und hässlich. Sie verabscheuen sich und verneinen die natürlichen Funktionen ihres Körpers. Nachdem sie viele Jahre im Ausland, in den unterschiedlichsten Kulturkreisen gelebt hat – in Singapur, Deutschland, Frankreich und jetzt in Argentinien – verspürt

Nachdem sie viele Jahre im Ausland, in den unterschiedlichsten Kulturkreisen gelebt hat – in Singapur, Deutschland, Frankreich und jetzt in Argentinien – verspürt