Eine Anthologie der Künstlerin Ana Eckell im Centro Cultural Recoleta

Von Susanne Franz

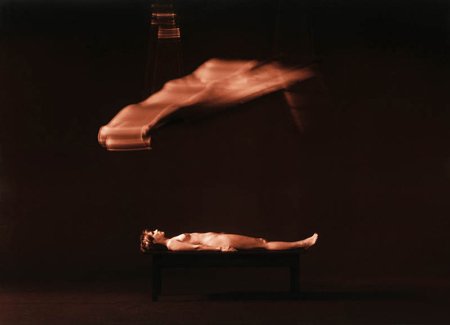

Ana Eckell ist viel gereist und hat in der ganzen Welt ihre Werke ausgestellt. Sie hat Argentinien auf der Biennale von Paris 1984 vertreten und 1985 in Sao Paulo, und sie zeigt Teile der „Wände”, die sie bei diesen renommierten internationalen Kunst-Treffen präsentierte, nun im Rahmen der anthologischen Ausstellung „La voz del agua” im Centro Cultural Recoleta; dazu Gemälde mit vorgebauten Schachteln, die bei der Biennale ARCHE in Buenos Aires 1983 zu sehen waren, ihre „blaue Periode” von 1987/88, ihre Produktion der 90er Jahre, bekannt von einer bedeutenden Ausstellung im „Museo Nacional de Buenos Artes”, bis hin zu sehr zurückgenommenen Bildern von 2000 und 2001, in denen die Künstlerin, in deren Werk das Übereinanderschichten von verschiedenen Perspektiven und Ebenen eine Hauptrolle spielt, wie durch einen Nebel Konturen und Szenen erahnen lässt.

Sie habe diese Bilder vor den Attentaten vom 11. September 2001 gemalt, sagt Ana, als sie auf die Parallelen zu den Anschlägen in diesen Werken angesprochen wird, aber sie seien fast so etwas wie eine Vorahnung gewesen. Als ihr Lebenspartner sie an dem schrecklichen Tag angerufen und ihr von den Attentaten erzählt habe, habe sie den Femseher angemacht, die gigantischen Staubwolken gesehen und ihr sei klar geworden: „Das ist es!” „Die Welt befindet sich in einem Veränderungsprozess”, sagt Ana, „vielleicht muss erst alles in sich zusammenfallen, bevor etwas Neues entstehen kann.” Auch in ihren Texten, die innerhalb der Retrospektive einen wichtigen Stellenwert einnehmen, wird dieses Thema immer wieder aufgegriffen.

Sie habe diese Bilder vor den Attentaten vom 11. September 2001 gemalt, sagt Ana, als sie auf die Parallelen zu den Anschlägen in diesen Werken angesprochen wird, aber sie seien fast so etwas wie eine Vorahnung gewesen. Als ihr Lebenspartner sie an dem schrecklichen Tag angerufen und ihr von den Attentaten erzählt habe, habe sie den Femseher angemacht, die gigantischen Staubwolken gesehen und ihr sei klar geworden: „Das ist es!” „Die Welt befindet sich in einem Veränderungsprozess”, sagt Ana, „vielleicht muss erst alles in sich zusammenfallen, bevor etwas Neues entstehen kann.” Auch in ihren Texten, die innerhalb der Retrospektive einen wichtigen Stellenwert einnehmen, wird dieses Thema immer wieder aufgegriffen.

Mensch sein in Krisenzeiten

Zu diesem schmerzlichen Prozess zählt auch die aktuelle Krise in Argentinien. Die Auswirkungen spürt Ana Eckell am eigenen Leibe, wie fast alle Argentinier – das wird deutlich, wenn sie von den Schwierigkeiten berichtet, die Ausstellung auf die Beine zu stellen, und von ihrem festen Willen, „trotz allem etwas zu tun”.

Zu diesem schmerzlichen Prozess zählt auch die aktuelle Krise in Argentinien. Die Auswirkungen spürt Ana Eckell am eigenen Leibe, wie fast alle Argentinier – das wird deutlich, wenn sie von den Schwierigkeiten berichtet, die Ausstellung auf die Beine zu stellen, und von ihrem festen Willen, „trotz allem etwas zu tun”.

Aber auch die empfindlichen Sensoren ihrer sensiblen Künstlerseele sind auf Empfang, etwa wenn sie sich fragt, ob denn die momentane Situation nicht realistischer sei als die vorgegaukelte Erste-Welt-Zugehörigkeit der letzten Jahre. „Unsere Situation ist unbequem, aber das Leben an sich ist unbequem”, philosophiert Ana. Ordnung sei doch nur eine Fiktion, die jeden Moment kaputtgehen könne. „Hier leben wir realistischer”, zieht sie ihr Fazit, „Leben ist immer prekär.” Nachdenklich fügt sie hinzu:„Ich glaube, es gibt keine perfekte Welt.” Überall, in allen Ländern, die sie bereist habe, würden die Menschen klagen. Das liege wohl daran, dass „wir Menschen eben nicht perfekt” seien.

Geschichte aufarbeiten

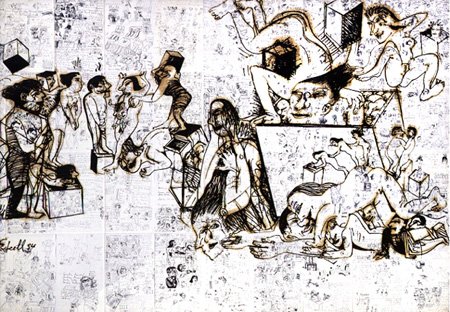

„Man braucht immer auch Humor, um mit schwierigen Themen fertig zu werden”, sagt Ana Eckell – übrigens in ausgezeichnetem Deutsch -, zum Beispiel über ihre Bilderserie „La batalla de San Ramón” von 1984. Die großformatigen Werke seien in Anlehnung an die Schlachtenbilder des Renaissancemalers Uccello entstanden, aber die Pferde sähen bei ihr eher aus wie Karussellpferde, lacht sie.

„Man braucht immer auch Humor, um mit schwierigen Themen fertig zu werden”, sagt Ana Eckell – übrigens in ausgezeichnetem Deutsch -, zum Beispiel über ihre Bilderserie „La batalla de San Ramón” von 1984. Die großformatigen Werke seien in Anlehnung an die Schlachtenbilder des Renaissancemalers Uccello entstanden, aber die Pferde sähen bei ihr eher aus wie Karussellpferde, lacht sie.

In ihren Werken der frühen 80er Jahre habe sie die repressiven 70er verarbeitet, das Klima der Zensur, das geherrscht habe, als sie, damals schon mit dem beendeten Kunststudium, ihre Künstlerkarriere begonnen habe. Und 1982 habe der Malwinenkrieg einen starken Eindruck in der Gesellschaft hinterlassen.

Einen direkten Bezug zu historischen Ereignissen hätten ihre Werke zwar nicht, meint die Künstlerin mit dem blonden Kurzhaarschnitt, aber sie registrierten eben doch die Dinge, die sie kenne. „Es ist einfacher, die Dinge zu benennen, sie sind dann weniger schmerzhaft, man versteht sie besser”, erklärt sie ihre künstlerische Motivation, und fügt hinzu: „Ich habe mein Augenmerk nie auf punktuelle Ereignisse gerichtet, sondern auf (geschichtliche) Prozesse.”

Und die Zukunft?

Die Frage nach ihrem weiteren Weg drängt sich unwillkürlich auf, wenn man Ana Eckells jüngstes Bild „Salto de página” von 2002 betrachtet. Es ist eine Mischung aus weißlich-grauer Farbe und Textur, dahingeworfene Worte sind kaum noch sichtbar. Ihre Malerei, so groß und bunt und farbenprächtig einst, wird doch nicht etwa verschwinden? Ana ist überhaupt nicht beunruhigt. „Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, und ich will es auch gar nicht wissen!”, wehrt sie ab. Sie suche nie nach neuen Bildern: „Sie kommen zu mir, wenn ich dazu bereit bin”, beschreibt sie den kreativen Prozess, der sie zum Malen und Schreiben drängt. „Es gibt viele Dinge, die man im Moment vielleicht nicht versteht”, gibt sie zu bedenken, aber sie verlasse sich auf eines: „Das Leben ist ein perfektes Design.”

Die Frage nach ihrem weiteren Weg drängt sich unwillkürlich auf, wenn man Ana Eckells jüngstes Bild „Salto de página” von 2002 betrachtet. Es ist eine Mischung aus weißlich-grauer Farbe und Textur, dahingeworfene Worte sind kaum noch sichtbar. Ihre Malerei, so groß und bunt und farbenprächtig einst, wird doch nicht etwa verschwinden? Ana ist überhaupt nicht beunruhigt. „Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, und ich will es auch gar nicht wissen!”, wehrt sie ab. Sie suche nie nach neuen Bildern: „Sie kommen zu mir, wenn ich dazu bereit bin”, beschreibt sie den kreativen Prozess, der sie zum Malen und Schreiben drängt. „Es gibt viele Dinge, die man im Moment vielleicht nicht versteht”, gibt sie zu bedenken, aber sie verlasse sich auf eines: „Das Leben ist ein perfektes Design.”

Der Artikel erschien am 25.5.2002 im “Argentinischen Tageblatt”.

Die Bilder stammen von Ana Eckells Webseite.

Sechs Jahre sind seit der letzten Ausstellung Gabriel Salomóns in Argentinien vergangen. Wenn er eine neue Serie fertig gestellt habe, sagt der Künstler, habe er die Werke gerne ein, zwei Jahre bei sich, ehe er sie zeige, um zu überprüfen, ob sie der Zeit Stand hielten. Seine neue Produktion

Sechs Jahre sind seit der letzten Ausstellung Gabriel Salomóns in Argentinien vergangen. Wenn er eine neue Serie fertig gestellt habe, sagt der Künstler, habe er die Werke gerne ein, zwei Jahre bei sich, ehe er sie zeige, um zu überprüfen, ob sie der Zeit Stand hielten. Seine neue Produktion  Han pasado seis años desde la última exposición de Gabriel Salomón en Buenos Aires. Según el artista, después de haber terminado una nueva serie, le gusta tenerla cerca de él durante un año o dos, para verificar su resistencia y credibilidad en el tiempo. Teniendo en cuenta esto, su nueva producción

Han pasado seis años desde la última exposición de Gabriel Salomón en Buenos Aires. Según el artista, después de haber terminado una nueva serie, le gusta tenerla cerca de él durante un año o dos, para verificar su resistencia y credibilidad en el tiempo. Teniendo en cuenta esto, su nueva producción  Argentinien liegt am Boden wie ein alter Bettvorleger, abgewetzt an manchen Stellen, an einigen schon leicht glänzend. Die argentinische Flagge, die Marga Steinwasser aus gestickten Stucken zusammengesetzt hat, erinnert auch an einen uralten Teddybär, dessen schäbiges Fell Zeugnis ablegt von unendlichen Kinderumarmungen. Totgeliebt. Auf der Fahne, Symbol für den Stolz der Argentinier auf ihr Land, liegt ein Mensch, eine aufgenähte Puppe. Auf ihrem Leib stehen all die Dinge geschrieben, die den Einzelnen – und die Gesellschaft – unmittelbar bedrohen: Unsicherheit, Arbeitslosigkeit, Default, Korruption, Sparmaßnahmen, und vieles mehr.

Argentinien liegt am Boden wie ein alter Bettvorleger, abgewetzt an manchen Stellen, an einigen schon leicht glänzend. Die argentinische Flagge, die Marga Steinwasser aus gestickten Stucken zusammengesetzt hat, erinnert auch an einen uralten Teddybär, dessen schäbiges Fell Zeugnis ablegt von unendlichen Kinderumarmungen. Totgeliebt. Auf der Fahne, Symbol für den Stolz der Argentinier auf ihr Land, liegt ein Mensch, eine aufgenähte Puppe. Auf ihrem Leib stehen all die Dinge geschrieben, die den Einzelnen – und die Gesellschaft – unmittelbar bedrohen: Unsicherheit, Arbeitslosigkeit, Default, Korruption, Sparmaßnahmen, und vieles mehr. Sie habe diese Bilder vor den Attentaten vom 11. September 2001 gemalt, sagt Ana, als sie auf die Parallelen zu den Anschlägen in diesen Werken angesprochen wird, aber sie seien fast so etwas wie eine Vorahnung gewesen. Als ihr Lebenspartner sie an dem schrecklichen Tag angerufen und ihr von den Attentaten erzählt habe, habe sie den Femseher angemacht, die gigantischen Staubwolken gesehen und ihr sei klar geworden: „Das ist es!” „Die Welt befindet sich in einem Veränderungsprozess”, sagt Ana, „vielleicht muss erst alles in sich zusammenfallen, bevor etwas Neues entstehen kann.” Auch in ihren Texten, die innerhalb der Retrospektive einen wichtigen Stellenwert einnehmen, wird dieses Thema immer wieder aufgegriffen.

Sie habe diese Bilder vor den Attentaten vom 11. September 2001 gemalt, sagt Ana, als sie auf die Parallelen zu den Anschlägen in diesen Werken angesprochen wird, aber sie seien fast so etwas wie eine Vorahnung gewesen. Als ihr Lebenspartner sie an dem schrecklichen Tag angerufen und ihr von den Attentaten erzählt habe, habe sie den Femseher angemacht, die gigantischen Staubwolken gesehen und ihr sei klar geworden: „Das ist es!” „Die Welt befindet sich in einem Veränderungsprozess”, sagt Ana, „vielleicht muss erst alles in sich zusammenfallen, bevor etwas Neues entstehen kann.” Auch in ihren Texten, die innerhalb der Retrospektive einen wichtigen Stellenwert einnehmen, wird dieses Thema immer wieder aufgegriffen. Zu diesem schmerzlichen Prozess zählt auch die aktuelle Krise in Argentinien. Die Auswirkungen spürt Ana Eckell am eigenen Leibe, wie fast alle Argentinier – das wird deutlich, wenn sie von den Schwierigkeiten berichtet, die Ausstellung auf die Beine zu stellen, und von ihrem festen Willen, „trotz allem etwas zu tun”.

Zu diesem schmerzlichen Prozess zählt auch die aktuelle Krise in Argentinien. Die Auswirkungen spürt Ana Eckell am eigenen Leibe, wie fast alle Argentinier – das wird deutlich, wenn sie von den Schwierigkeiten berichtet, die Ausstellung auf die Beine zu stellen, und von ihrem festen Willen, „trotz allem etwas zu tun”. „Man braucht immer auch Humor, um mit schwierigen Themen fertig zu werden”, sagt Ana Eckell – übrigens in ausgezeichnetem Deutsch -, zum Beispiel über ihre Bilderserie „La batalla de San Ramón” von 1984. Die großformatigen Werke seien in Anlehnung an die Schlachtenbilder des Renaissancemalers Uccello entstanden, aber die Pferde sähen bei ihr eher aus wie Karussellpferde, lacht sie.

„Man braucht immer auch Humor, um mit schwierigen Themen fertig zu werden”, sagt Ana Eckell – übrigens in ausgezeichnetem Deutsch -, zum Beispiel über ihre Bilderserie „La batalla de San Ramón” von 1984. Die großformatigen Werke seien in Anlehnung an die Schlachtenbilder des Renaissancemalers Uccello entstanden, aber die Pferde sähen bei ihr eher aus wie Karussellpferde, lacht sie. Die Frage nach ihrem weiteren Weg drängt sich unwillkürlich auf, wenn man Ana Eckells jüngstes Bild „Salto de página” von 2002 betrachtet. Es ist eine Mischung aus weißlich-grauer Farbe und Textur, dahingeworfene Worte sind kaum noch sichtbar. Ihre Malerei, so groß und bunt und farbenprächtig einst, wird doch nicht etwa verschwinden? Ana ist überhaupt nicht beunruhigt. „Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, und ich will es auch gar nicht wissen!”, wehrt sie ab. Sie suche nie nach neuen Bildern: „Sie kommen zu mir, wenn ich dazu bereit bin”, beschreibt sie den kreativen Prozess, der sie zum Malen und Schreiben drängt. „Es gibt viele Dinge, die man im Moment vielleicht nicht versteht”, gibt sie zu bedenken, aber sie verlasse sich auf eines: „Das Leben ist ein perfektes Design.”

Die Frage nach ihrem weiteren Weg drängt sich unwillkürlich auf, wenn man Ana Eckells jüngstes Bild „Salto de página” von 2002 betrachtet. Es ist eine Mischung aus weißlich-grauer Farbe und Textur, dahingeworfene Worte sind kaum noch sichtbar. Ihre Malerei, so groß und bunt und farbenprächtig einst, wird doch nicht etwa verschwinden? Ana ist überhaupt nicht beunruhigt. „Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, und ich will es auch gar nicht wissen!”, wehrt sie ab. Sie suche nie nach neuen Bildern: „Sie kommen zu mir, wenn ich dazu bereit bin”, beschreibt sie den kreativen Prozess, der sie zum Malen und Schreiben drängt. „Es gibt viele Dinge, die man im Moment vielleicht nicht versteht”, gibt sie zu bedenken, aber sie verlasse sich auf eines: „Das Leben ist ein perfektes Design.”